Оглавление

/

Оглавление

/

Родня / Эта страница

Родня / Эта страница

Анна Семёновна Орнатская (Малкина, Сергиева)

5 июля (18 по н.ст.) 1875 года в день памяти преподобного Сергия Радонежского, всегда

почитавшегося в роду Сергиевых особым небесным покровителем, в Суре в семье

Дарьи Ильиничны Малкиной (Сергиевой), родилась

дочь, названная по дню памяти свв. муч. Анны и Кириллы, празднуемых в этот

день, - Анной.

Ее ожидала судьба обычной севернорусской крестьянки: трудовое детство, работы по

хозяйству, воспитание младших детей, уход за престарелыми родственниками. Когда

Анюта подросла, старшие братья стали брать ее на Пинегу, где ей приходилось

наравне со взрослыми нести нелегкий рыбацкий труд. Рыбы ловили много, от улова

рыбаки сами едва помещались в баркасе. Зато улов кормил многочисленную семью.

Судьба

Анны резко изменилась в 1891 г., когда ей было почти 16 лет . В тот год летом

в Суре проходили торжества освящения построенного О.Иоанном Кронштадтским

нового каменного храма Св. Николая Чудотворца. О.Иоанн остановился в

доме своей сестры (сохранился доныне).

Его подросшая племянница Анюта сразу обратила на себя духовное внимание

знаменитого дядюшки - О.Иоанна своим "простодушием, смиренностью и послушанием".

А.Нарцизова, участвующая в торжествах, так пишет в своих воспоминаниях: "Всем нам

было хлопот, как говориться, полон рот. Душой всех ручных работ была

молоденькая голубоглазая Анюта, дочь любимой сестры Батюшки, Дарьи

Ильиничны... Характерный тип красавицы-северянки, рослая, здоровая, с

льняными волосами и ясными, как у самого Батюшки, глазами, она везде поспевала:

и в церкви помогала все приводить в порядок, и шить, что нужно для освящения,

и в столовой убирала стены затейливыми украшениями, и еще лучше и проворнее

нас, горожан, хотя раньше, жила безвыездно в Суре, ничего подобного не видывала.

Всюду и всем она помогала и везде вносила какое-то оживление и радость и сразу

сделалась нашей общей любимицей. Да и Дорогой Батюшка, с какой отеческой любовью

следил за ее неутомимостью!"(КП. 1916. № 23. С. 367)

Возвращаясь в Кронштадт, Батюшка упросил сестру Дарью отпустить дочь Анюту с ним, чтобы

дать ей духовное воспитание и выдать замуж за священника. Не имея своих детей, О.Иоанн хотел, чтобы род его не терял духовного звания и впоследствии удочерил свою племянницу, у которой к тому времени умер родной отец - крестьянин Семен Малкин. Анюта Малкина стала Анной Семеновной Сергиевой. В

одном из писем к сестре О.Иоанн писал: "

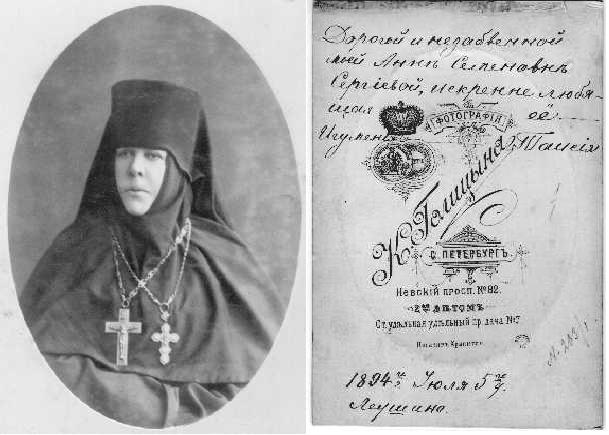

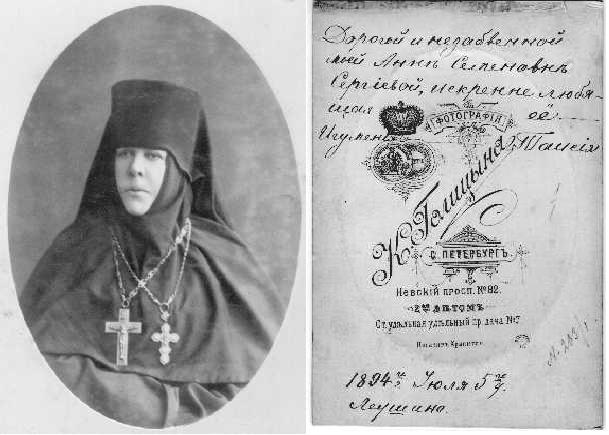

Благодари Бога, что хотя дочь твоя будет за духовным лицом, имея мать свою духовного звания, ставшую крестьянкою по мужу..." В то время еще соблюдалась традиция - священникам жениться на девушках из семей духовного сословия и это удочерение позволило в глазах батюшки соблюсти эту традицию в отношении будущего супруга. Об этом знали только самые близкие родственники и, конечно, духовная дочь батюшки - игумения Таисия, которая подписывает свою фотокарточку в Леушино уже не Малкиной, а

Анне Семеновне Сергиевой. Ботюшка Иоанн не хотел давать повод для сплетен и смущать родню своей супруги, особенно ее сестру, с которой у него были не простые отношения, и запретил всем посвященным говорить об этом.

Игумения Таисия стала для Анюты духовной "руководительнией", по собственному определению отца Иоанна. Настоятельница Леушинского монастыря игумения Таисия – выпускница Павловского института благородных девиц, открыла в

Леушинском монастыре церковноучительскую школу для девушек, куда и была принята

Анна Сергиева. Высокообразованная игумения, исполняя послушание

Баюшки, лично занялась Анютой и за короткое время развила в деревенской

девушке все заложенные в ней природные способности. Впоследствии Батюшка часто

брал Анну Семеновну с собой в знатные петербургские дома и даже (по ее

воспоминаниям) ко двору. Но это позднее.

А сначала Анюта жила в Леушинском монастыре, а в участившихся письмах к Игумении Таисии Батюшка с этих пор всегда

спрашивает об Анюте, интересуясь ее успехами и духовным преуспеванием, особенно тем, как она молиться.

"Да умудрит

ее. Господь, - пишет он, - и да уготовите сердце ее в жилище свое". И

заключает:

"...Я надеюсь, что из нее выйдет хорошая личность".

И уже к концу 1893г. он обсуждает с игуменией предстоящее замужество Анны:

"Я

полагаю избрать Анюте жениха из семинаристов, окончивших курс, с более

скормными требованиями". И подчеркивает:

"Да устроит все Господь,

если Ему угодно, чтобы племянница моя была подругою пастыря - служителя

алтаря Господня".Таким скромным семинаристом оказался 23 летний выпускник Новгородской семинарии, направленный псаломщиком в Благовещенскую церковь г.Череповца, –

Иван Орнатский, о котором батюшке Иоанну поведал его старший брат

Философ Орнатский, служивщий священником в Петербурге.

О. Иоанн увидел молодого псаломщика 9 июля 1893 г., когда служил Литургию в череповецкой Благовещенской церкви, и выбор его был сделан. В начале 1894 г. он пишет сестре в Суру: "Дочь твоя Анюта здравствует и гостит теперь с Игуменией Таисией в Петербурге. Вчера я молился с ней за Всенощной... Анюта невеста и

готовится выходить замуж за будущего священника И.Н.Орнатского. Священником он

будет в Петербурге..." Батюшка решил определить молодого священника настоятелем в храм нового столичного подворья Леушинского монастыря, которое строилось игуменией Таисией в Петербурге.

А пока после недолгого пребывания в столице Анюта вместе с Игуменией возвращается

в Леушинский монастырь, а О.Иоанн почти следом пишет:

"Матушка Таисия,

свези сама Анюту на дачу к Орнатским ... Я еду на родину после 17-го мая, возьму

с собой и Анюту не столько для гостьбы там, сколько на благословение матери на

вступление в брак: это дело великое! Привези ее в Вологду прямо на мой

пароход..."

На обратном пути О.Иоанн возвращает Анюту Игумение и вскоре пишет:

'Как ведет

себя и вообще как поживает моя Анюта? Каково дается ей просвещение? Здорова ли?

Благочестива ли?" О.Иоанн считает, что полезные месяцы учения у

игумении много могут дать его любимице.

"Дай Бог, чтобы монастырское

воспитание в религиозном духе послужило для ней прекрасным началом последующей

жизни", - пишет он далее, и продолжает:

"...потому что жизнь

в обители должна быть началом всякой добродетели, как для Пресвятой Девы

Марии-Богородицы - воспитание в храме Иерусалимском... "

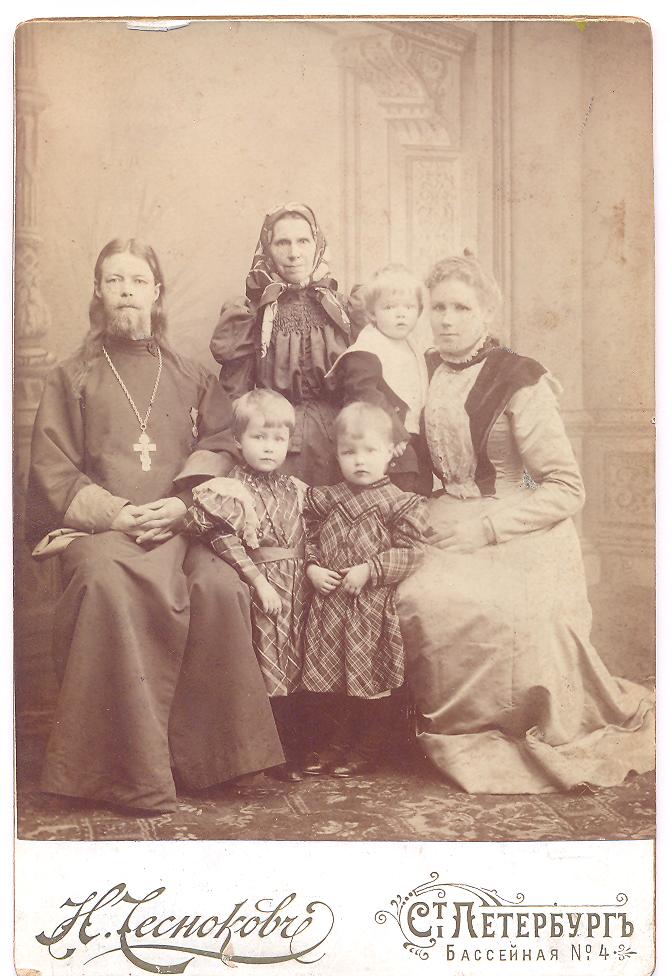

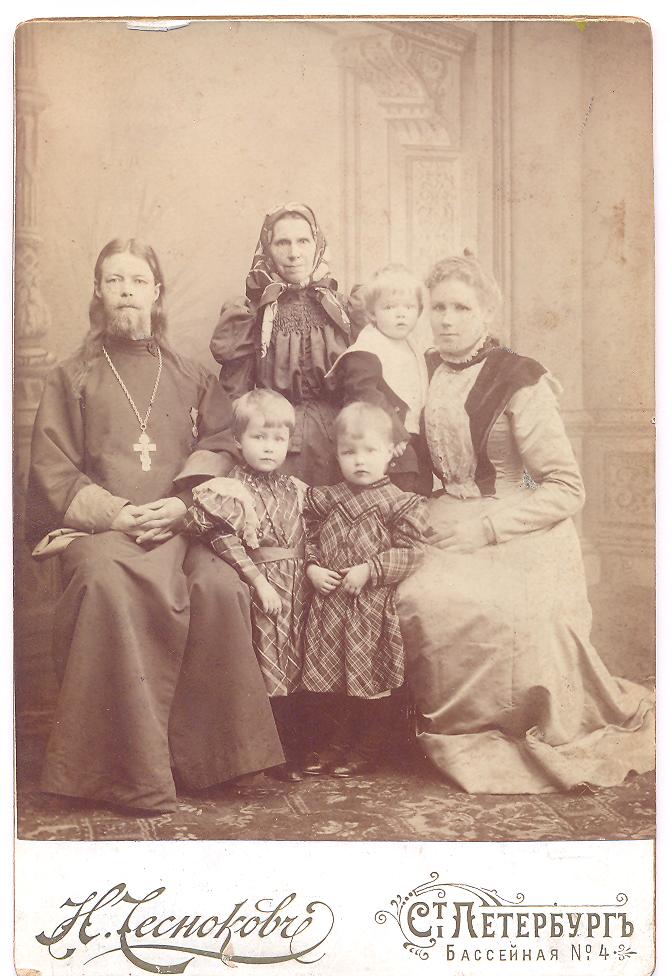

К осени Анюта возвратилась в Петербург и в конце сентября стала женой священника Леушинского подворья о. Иоанна Орнатского. Отец Иоанн, заменивший ей родного отца, приготовил своей Анюте достойное приданое и в дальнейшем поддерживал молодую семью. Всей своей последующей жизнью - а она прожила с мужем более 40 лет - Анна Семеновна доказала, что не обманула надежд своего великого дяди. Она стала тем, чего он ожидал от нее -

"подругой пастыря - служителя алтаря". Семья Орнатских с каждым годом росла, а восприемником всех родившихся до 1908 года детей был сам батюшка о. Иоанн Кронштадтский, а крестил их брат мужа

протоиерей Философ Орнатский. Всего в семье Анны и Иоанна Орнатских родилось

17 детей, 14 из которых выросли.Батюшка о. Иоанн старался брать свою племянницу Анну Семеновну в свои ежегодные поездки на родину в Суру, чтобы она могла повидать свою мать и братьев, хотя и не всегда могла оставить своих детей на няню. Одна из таких поездок состоялась в июне 1901 года. О.Иоанн писал тогда из Суры к и.Таисии: "

Были в отведенной монастырю казенной роще, за 16 верст от Суры... пили чай со всеми спутниками — священниками, дьяконами, иеромонахом Феофаном и игуменьей, Анной Семеновной, Анной Яковл. Лежоевой и многими сестрами." В тот год с огоромной нежностью по-сурски надписал батюшка о. Иоанн

свой портрет: "

Манюшкам крестникам и крестницам - Орнатским - во благословение. Протоиерей Иоанн Сергиев. 27 декабря 1901 г." Дом Орнатских - и в Леушинском подворье и потом в монастырском доме на Карповке - был для О.Иоанна всегда родным. Комнату на 2 этаже дома с отдельным входом и окнами на Песочную (теперь Профессора Попова) улицу в семье называли "кабинетом Батюшки". После революции в этой комнате остались жить дочери Анны Семеновны

Елизавета и

Агния, так как квартиру, которая занимала весь 4 этаж дома, власти отобрали после закрытия монастыря, а семье пришлось переехать в свой дачный дом на станции Графская (ныне Песочная) по финляндской железной дороге на Левашовской (теперь Ленинградской) улице 3-5, построенный при содействии батюшки Иоанна еще в 1903 г.

Анна Семеновна терпеливо сносила все обрушившиеся на нее страшные беды: сначала умер от ожогов в результате несчастного случая малолетний сын Антоний, погиб на фронте Первой Мировой старший из сыновей -

Сергей, в 1919 г. был ранен сын Иван, в 1937 мученической смертью в ГУЛАГе умер муж

о.Иоанн Орнатский, в 1944 пропал без вести на фронте младший сын

Вячеслав, в 1937 были арестованы по той же статье, что и муж, - два сына -

Андрей и

Федор.

Всю блокаду Анна Семеновна с младшей дочерью

Антониной спасали маленького сына последней - Игоря, родившегося в 1941 г. А после войны она воспитывала осиротевших внуков - Кирилла, Тамару и того же Игоря, родители которого после войны кочевали по местам службы мужа Антонины (он был офицер). И всегда, при любых обстоятельствах, Анна Семеновна была добра и ласкова. В

голодные послевоенные годы за большим обеденным столом собирались все, кто

оказывался вблизи - от родных до пленных немцев, которых много было в

Песочной. В доме постоянно появлялись или гостили ближние и дальние родственники:

частым гостем был будущий капитан океанского теплохода "Шенкурск" Н.Н.Карпов,

приехавший из Архангельска учиться. Летом живали внуки и правнуки о.Философа

Орнатского. Дачный дом о.Философа на Левашовской улице 9, напротив церкви Серафима Саровского, к тому времени уже был уничтожен. Не забывали Анну Семновну и ученики и знакомые ее мужа. Приезжал и митрополит Вениамин (Федченков), работавший тогда над книгой об о.Иоанне Кронштадтском. Анна Семеновна бережно хранила рукописные тетради дневника своего дядюшки, пряча их от возможных обысков. К сожалению, часть их, по одной из версий, были похищены втершимся в доверие проходимцем в конце 40 годов. Остальные позже переданы в архив.

В Песочной Анну Семеновну знали и любили, звали "матушкой" и при встречах низко кланялись. На службу она ездила в никогда не закрывавшийся храм Спаса Нерукотворного в Шувалово.

11 мая 1951 года бабушки не стало. Ее отпевали и похоронили возле "Спасо-Парголовского" храма в Шувалово, где она завещала себя похоронить.

Внуки Анны Семеновны.

Судьба

Анны резко изменилась в 1891 г., когда ей было почти 16 лет . В тот год летом

в Суре проходили торжества освящения построенного О.Иоанном Кронштадтским

нового каменного храма Св. Николая Чудотворца. О.Иоанн остановился в доме своей сестры (сохранился доныне).

Его подросшая племянница Анюта сразу обратила на себя духовное внимание

знаменитого дядюшки - О.Иоанна своим "простодушием, смиренностью и послушанием".

А.Нарцизова, участвующая в торжествах, так пишет в своих воспоминаниях: "Всем нам

было хлопот, как говориться, полон рот. Душой всех ручных работ была

молоденькая голубоглазая Анюта, дочь любимой сестры Батюшки, Дарьи

Ильиничны... Характерный тип красавицы-северянки, рослая, здоровая, с

льняными волосами и ясными, как у самого Батюшки, глазами, она везде поспевала:

и в церкви помогала все приводить в порядок, и шить, что нужно для освящения,

и в столовой убирала стены затейливыми украшениями, и еще лучше и проворнее

нас, горожан, хотя раньше, жила безвыездно в Суре, ничего подобного не видывала.

Всюду и всем она помогала и везде вносила какое-то оживление и радость и сразу

сделалась нашей общей любимицей. Да и Дорогой Батюшка, с какой отеческой любовью

следил за ее неутомимостью!"(КП. 1916. № 23. С. 367)

Судьба

Анны резко изменилась в 1891 г., когда ей было почти 16 лет . В тот год летом

в Суре проходили торжества освящения построенного О.Иоанном Кронштадтским

нового каменного храма Св. Николая Чудотворца. О.Иоанн остановился в доме своей сестры (сохранился доныне).

Его подросшая племянница Анюта сразу обратила на себя духовное внимание

знаменитого дядюшки - О.Иоанна своим "простодушием, смиренностью и послушанием".

А.Нарцизова, участвующая в торжествах, так пишет в своих воспоминаниях: "Всем нам

было хлопот, как говориться, полон рот. Душой всех ручных работ была

молоденькая голубоглазая Анюта, дочь любимой сестры Батюшки, Дарьи

Ильиничны... Характерный тип красавицы-северянки, рослая, здоровая, с

льняными волосами и ясными, как у самого Батюшки, глазами, она везде поспевала:

и в церкви помогала все приводить в порядок, и шить, что нужно для освящения,

и в столовой убирала стены затейливыми украшениями, и еще лучше и проворнее

нас, горожан, хотя раньше, жила безвыездно в Суре, ничего подобного не видывала.

Всюду и всем она помогала и везде вносила какое-то оживление и радость и сразу

сделалась нашей общей любимицей. Да и Дорогой Батюшка, с какой отеческой любовью

следил за ее неутомимостью!"(КП. 1916. № 23. С. 367) Игумения Таисия стала для Анюты духовной "руководительнией", по собственному определению отца Иоанна. Настоятельница Леушинского монастыря игумения Таисия – выпускница Павловского института благородных девиц, открыла в

Леушинском монастыре церковноучительскую школу для девушек, куда и была принята

Анна Сергиева. Высокообразованная игумения, исполняя послушание

Баюшки, лично занялась Анютой и за короткое время развила в деревенской

девушке все заложенные в ней природные способности. Впоследствии Батюшка часто

брал Анну Семеновну с собой в знатные петербургские дома и даже (по ее

воспоминаниям) ко двору. Но это позднее.

Игумения Таисия стала для Анюты духовной "руководительнией", по собственному определению отца Иоанна. Настоятельница Леушинского монастыря игумения Таисия – выпускница Павловского института благородных девиц, открыла в

Леушинском монастыре церковноучительскую школу для девушек, куда и была принята

Анна Сергиева. Высокообразованная игумения, исполняя послушание

Баюшки, лично занялась Анютой и за короткое время развила в деревенской

девушке все заложенные в ней природные способности. Впоследствии Батюшка часто

брал Анну Семеновну с собой в знатные петербургские дома и даже (по ее

воспоминаниям) ко двору. Но это позднее. А пока после недолгого пребывания в столице Анюта вместе с Игуменией возвращается

в Леушинский монастырь, а О.Иоанн почти следом пишет: "Матушка Таисия,

свези сама Анюту на дачу к Орнатским ... Я еду на родину после 17-го мая, возьму

с собой и Анюту не столько для гостьбы там, сколько на благословение матери на

вступление в брак: это дело великое! Привези ее в Вологду прямо на мой

пароход..."

А пока после недолгого пребывания в столице Анюта вместе с Игуменией возвращается

в Леушинский монастырь, а О.Иоанн почти следом пишет: "Матушка Таисия,

свези сама Анюту на дачу к Орнатским ... Я еду на родину после 17-го мая, возьму

с собой и Анюту не столько для гостьбы там, сколько на благословение матери на

вступление в брак: это дело великое! Привези ее в Вологду прямо на мой

пароход..." На обратном пути О.Иоанн возвращает Анюту Игумение и вскоре пишет: 'Как ведет

себя и вообще как поживает моя Анюта? Каково дается ей просвещение? Здорова ли?

Благочестива ли?" О.Иоанн считает, что полезные месяцы учения у

игумении много могут дать его любимице. "Дай Бог, чтобы монастырское

воспитание в религиозном духе послужило для ней прекрасным началом последующей

жизни", - пишет он далее, и продолжает: "...потому что жизнь

в обители должна быть началом всякой добродетели, как для Пресвятой Девы

Марии-Богородицы - воспитание в храме Иерусалимском... "

На обратном пути О.Иоанн возвращает Анюту Игумение и вскоре пишет: 'Как ведет

себя и вообще как поживает моя Анюта? Каково дается ей просвещение? Здорова ли?

Благочестива ли?" О.Иоанн считает, что полезные месяцы учения у

игумении много могут дать его любимице. "Дай Бог, чтобы монастырское

воспитание в религиозном духе послужило для ней прекрасным началом последующей

жизни", - пишет он далее, и продолжает: "...потому что жизнь

в обители должна быть началом всякой добродетели, как для Пресвятой Девы

Марии-Богородицы - воспитание в храме Иерусалимском... "

Анна Семеновна терпеливо сносила все обрушившиеся на нее страшные беды: сначала умер от ожогов в результате несчастного случая малолетний сын Антоний, погиб на фронте Первой Мировой старший из сыновей - Сергей, в 1919 г. был ранен сын Иван, в 1937 мученической смертью в ГУЛАГе умер муж о.Иоанн Орнатский, в 1944 пропал без вести на фронте младший сын Вячеслав, в 1937 были арестованы по той же статье, что и муж, - два сына - Андрей и Федор.

Анна Семеновна терпеливо сносила все обрушившиеся на нее страшные беды: сначала умер от ожогов в результате несчастного случая малолетний сын Антоний, погиб на фронте Первой Мировой старший из сыновей - Сергей, в 1919 г. был ранен сын Иван, в 1937 мученической смертью в ГУЛАГе умер муж о.Иоанн Орнатский, в 1944 пропал без вести на фронте младший сын Вячеслав, в 1937 были арестованы по той же статье, что и муж, - два сына - Андрей и Федор. В Песочной Анну Семеновну знали и любили, звали "матушкой" и при встречах низко кланялись. На службу она ездила в никогда не закрывавшийся храм Спаса Нерукотворного в Шувалово. 11 мая 1951 года бабушки не стало. Ее отпевали и похоронили возле "Спасо-Парголовского" храма в Шувалово, где она завещала себя похоронить.

В Песочной Анну Семеновну знали и любили, звали "матушкой" и при встречах низко кланялись. На службу она ездила в никогда не закрывавшийся храм Спаса Нерукотворного в Шувалово. 11 мая 1951 года бабушки не стало. Ее отпевали и похоронили возле "Спасо-Парголовского" храма в Шувалово, где она завещала себя похоронить.